EL NACIONAL - LUNES 16 DE MARZO DE 2009 ESCENAS/2

Escenas

Palabras sobre palabras

Letras

Herencia de Mariano Picón-Salas

Francisco Javier Pérez

Tres días antes de su fallecimiento, Delia Picón de Morles bautizaba la nueva edición de las Obras selectas (Universidad Católica Andrés Bello/ Americana de Reaseguro, 2008), de Mariano Picón Salas, su padre. Acto privado de inusual significación, tendría Delia, este último 24 de diciembre, una de sus mayores alegrías: sostener en sus manos la mejor selección de los escritos de don Mariano y poder disfrutar de ellos ¬releerlos amorosamente una vez más y la última¬, durante los tres días que la vida le ofrecería para dialogar con el padre ido hacía tanto tiempo.

Delia fue la única hija que tuvo el escritor y por ello entre los dos se estableció un vínculo indestructible, mucho más fuerte que el que establecen los padres que tienen muchos hijos. Al morir Picón-Salas, tan vital aún y en un momento tan promisorio de su vida, Delia contraería el mayor de los compromisos: preservar la memoria, estudiar la obra y divulgar el pensamiento de su padre. Lo cumpliría puntual e impecablemente con su propia tarea de estudiosa de la faceta diplomática de Picón-Salas, con su labor de multiplicación de entusiasmos en muchos estudiosos del ensayista (entre los que destacan Cristian Álvarez y Gregory Zambrano) y, notablemente, con su gestión de promoción editorial de los escritos del luminoso merideño (así, la integral de sus obras por Monte Ávila Editores, aún inconclusa).

Esto último ha venido desarrollándose como un auténtico y sistemático proyecto de difusión con la publicación por parte de la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad de los Andes de los tres volúmenes con la correspondencia de Picón-Salas, cuidados por Delia y titulados: Mariano Picón-Salas y sus amigos. Asimismo, la UCAB había ya editado los ensayos sobre arte, con prólogo de Juan Carlos Palenzuela.

Pero hay más. No otra cosa que el venturoso convenido de cesión de los derechos de autor de Picón-Salas a la UCAB, quien a partir de ahora será custodia dignísima y fiel del portentoso legado intelectual, espiritual y de pensamiento que supone lo escrito por este grande del ensayo en Venezuela y América y por este grande de la espiritualidad en lengua española. En todo ello, resultan factores protagónicos el doctor Alfredo Morles Hernández, esposo de Delia, y el profesor Emilio Píriz Pérez, director de publicaciones de la UCAB, quien con dotes mayores ha sabido hacer honor a la herencia enorme que recibe.

Muestra de esta venturosa hermandad entre la universidad de los jesuitas de Caracas y la familia del escritor es esta primera entrega de sus Obras selectas. Son muchos los calificativos que acuden para definirla, pero los que más resaltan son su pulcritud y encanto. Lo primero queda claro por el demorado esmero que se ha tenido para hacer revivir los textos del maestro y para hacerlos lucir con finura y belleza. Lo segundo, por lo que aporta el contenido en los nobles escritos que se reúnen, muestra de lo mejor que Picón-Salas pudo finiquitar para hacernos comprender a Venezuela y, más, para hacerla propagar en dimensión americana e hispánica; siempre la triple entidad que nos marca como viaje y regreso de los tres mundos que nos definen.

Un reconocimiento a la gratitud y una alegría por los alumbramientos que vendrán.

Mostrando entradas con la etiqueta Francisco Javier Pérez. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta Francisco Javier Pérez. Mostrar todas las entradas

jueves, 19 de marzo de 2015

PLAYAS VERBALES

EL NACIONAL - LUNES 23 DE MARZO DE 2009 ESCENAS/2

EL NACIONAL - LUNES 23 DE MARZO DE 2009 ESCENAS/2Escenas

Palabras sobre palabras

Letras

Editar a Pushkin

Francisco Javier Pérez

Grande de la literatura universal, grande de la literatura rusa, grande de la literatura del siglo XIX, grande de las artes de la palabra, poeta por encima de todo otro rasgo encantador de su figura, su espiritualidad apasionada y su gesto de nobleza verbal llenan todos los siglos de la literatura rusa. La brevedad de su vida se prolonga como un reclamo hasta los días presentes. Su muerte absurda significa el remordimiento de un tiempo, el de una época, el de una sociedad.

Su nombre y su estampa no dejan de asociarse y de recordar a Byron, el cojo, y a Larra, el suicida. Sus versos han comprometido obras de literatura y música, siendo las últimas las que pactan su definitiva comprensión. Están allí, favorecidas por el crecimiento poético que les aporta el sonido, Ruslán y Ludmila, Boris Godunov, El Zar Sal- tán y Eugenio Oneguin, en la rubricación inmensa de Glinka, Moussorsky, Rimsky-Korsakov y Tchaikovsky.

En latitud cercana, Sergio Pitol no deja de rendirle homenaje en la sapiencia eslava que inunda cada página de su narrar y ensayar, como si se pensara que ser padre de una literatura es como ser el padre de todas las literaturas. El paso de Pushkin por la escritura venezolana no resulta tan perceptible, aunque son muestras generosas la gestión de didáctica de su poesía en las escuelas de letras de otro tiempo (pues las de hoy casi lo han postergado; una proscripción más por ignorancia que por saña).

En cuenta de la gloria de su pasado y del pasado de su gloria entre nosotros, vuelve Alexander Pushkin en Poemas (El perro y la rana, 2007), una selección y cotejo de Verónica Spasskaya sobre un conjunto de traducciones que firman Juan Luis Hernández Milián, Alfredo Caballero Rodríguez, Sonia Bravo Utrera y Antonio Álvarez Gil. Son sesenta páginas y sólo sesenta páginas dedicadas a la libertad, al amor, a la belleza, a la naturaleza, a las torturas de la vida belicosa, a la metáfora de cada invierno, a la poesía y a la gloria, asuntos todos que a este escritor le interesaron y que a partir de él comenzaron a interesar. Oigamos a este Pushkin venezolano: "Cuando por el placer y el amor aún embriagado/ ante ti silenciosamente arrodillado/ mirándote pensaba: amada, tú eres mía,/ tú sabes que ansias de gloria no tenía;/ que me aparté del mundo cual anacoreta,/ hastiado ya del vano renombre del poeta/ y exhausto de tormentas para nada escucho/ el zumbido de elogios y los reproches muchos" (Desear la glo- ria); "La perversión por el Poder/ por las tinieblas sin virtud/ celebra el Genio de la Esclavitud/ y la maldita gloria por doquier" (Libertad); "¡Adiós, carta de amor! ¡Adiós! Ella lo ha ordenado/ ¡Cuánto he demorado! ¡Cuánto mi mano ha vacilado/ en entregar al fuego toda mi alegría!..." (Carta en el fuego); "Vivo cerca, Ovidio, de los acantilados/ a donde tus dioses tutelares desterrados/ trajiste dejando luego tus cenizas" (A Ovidio); "¡Basta! ¡No sacrifiques, soñador,/ tu libertad a ellas, que las cante/ el engreído joven elegante/ creyéndose que es un ruiseñor!" (Con- versación del librero con el poeta).

Este editar a Pushkin, entonces, resulta proverbio de una intención que pronto arribará a nuestras playas verbales. Frías palabras que nacieron para inventar el calor entre los hombres.

Etiquetas:

Aleksandr Serguéyevich Pushkin,

Francisco Javier Pérez

lunes, 17 de junio de 2013

LINAJE

EL NACIONAL - Lunes 17 de Junio de 2013 Escenas/2

Platinum para Adriano

PALABRAS SOBRE PALABRAS

LETRAS

FRANCISCO JAVIER PÉREZ

La compilación termina por donde debemos comenzar: en el texto titulado Uno; la fecha más tardía de su narrativa breve, año 1998, equidistantemente distanciada por períodos de diez años exactos de su libro Lina-je de árboles, del año 1988, y de la muerte del escritor, el año 2008. Numerología aparte, se trata de un escrito nodriza para buscar hoy lo que significó la gesta narrativa de los Cuentos completos (Otero Ediciones, 2013) de Adriano González León. Su ideario crítico, su arte escriturario y su poder verbal están aquí ordenados con la penetración de una vida vivida con intensidad de agonía y con rigor de vida verdadera. El escritor vuelve su mirada y las brumas anuncian cruel ceguera y te señalan el punto cruel de la pena: "Quizás a esta distancia uno no ve mucho porque está ciego en su penar". Ya está aquí, no se olvide, el punto muerto de las almas: el odio. Esa "tumba que cavamos desde niños, aquella tarde de la escuela y de la plaza, el desencuentro, el no habernos tropezado en la ciudad rabiosa, porque en el pueblo y la ciudad, si tú no apareces, como no apareciste aquella vez, si no apareces como deberías aparecer ahora, todo se convierte en una tumba horrenda del amor, se pierde la ilusión, y se maldice, porque uno ha quedado sin corazón". Al momento de terminar, lo sabemos ahora (o lo sabe el escritor sabio), es el comienzo. La exactitud del numeral se trueca en pronombre privilegiado en nuestro coloquio venezolano para hacer de la referencialidad personal un tópico de compasión y de recepción de todas las penurias de nuestra vida penosa y apenada. Pitagóricamente, leer Uno es leer todos los cuentos completos. Gramaticalmente, decir "uno" es mentar a todos los que son y están, un llamado para que la verdad se apersone gracias al poder pluralizador de esta unicidad. Círculo dorado.

El precioso volumen posibilita todos los recorridos narrativos en un solo organismo. He aquí su prodigio y su acierto editorial. Podemos decir, pues la presencia cierta del conjunto lo señala, que el narradorcuentista (cuentista-ensayista o ensayador narrativo) lo fue al desarrollar un trayecto marcado por cuatro estaciones: Las hogue- ras más altas (1957), Hom- bre que daba sed (1967), Linaje de árboles (1988; con sus Damas anexas) y Uno (1998). Además, obsequia el "Discurso en la entrega de los Premios Nacionales y Conac", que pronunciara el novelista en el Palacio de Miraflores, el 27 de julio de 1979. Además, abre la edición (o la cierra) con dos textos prologales de hechura perfecta y de insistencia ilustrativa: "Mientras crece la hierba de la eternidad" de Rodolfo Izaguirre y "Escribir la soledad. Sobre la cuentística de Adriano González León" de Miguel Marcotrigiano L.

Aceptar la recomendación es sumirse en el encanto de un proyecto esperanzador para la difusión respetuosa de nuestra mejor literatura. Auspiciar la lectura de Adriano, hacerse parte del encantamiento y de su responsabilidad. Lea estos cuentos quien quiera conocerse, quien quiera conocer a Venezuela. Escritos cargados de amigos y de amistad hechos para embrujar, revelar y provocar. Hierba de eternidad, escritura de la soledad. Libro de platino, palabras de oro y reverencia de la lengua. Adriano celebratorio, hoy te celebramos.

Platinum para Adriano

PALABRAS SOBRE PALABRAS

LETRAS

FRANCISCO JAVIER PÉREZ

La compilación termina por donde debemos comenzar: en el texto titulado Uno; la fecha más tardía de su narrativa breve, año 1998, equidistantemente distanciada por períodos de diez años exactos de su libro Lina-je de árboles, del año 1988, y de la muerte del escritor, el año 2008. Numerología aparte, se trata de un escrito nodriza para buscar hoy lo que significó la gesta narrativa de los Cuentos completos (Otero Ediciones, 2013) de Adriano González León. Su ideario crítico, su arte escriturario y su poder verbal están aquí ordenados con la penetración de una vida vivida con intensidad de agonía y con rigor de vida verdadera. El escritor vuelve su mirada y las brumas anuncian cruel ceguera y te señalan el punto cruel de la pena: "Quizás a esta distancia uno no ve mucho porque está ciego en su penar". Ya está aquí, no se olvide, el punto muerto de las almas: el odio. Esa "tumba que cavamos desde niños, aquella tarde de la escuela y de la plaza, el desencuentro, el no habernos tropezado en la ciudad rabiosa, porque en el pueblo y la ciudad, si tú no apareces, como no apareciste aquella vez, si no apareces como deberías aparecer ahora, todo se convierte en una tumba horrenda del amor, se pierde la ilusión, y se maldice, porque uno ha quedado sin corazón". Al momento de terminar, lo sabemos ahora (o lo sabe el escritor sabio), es el comienzo. La exactitud del numeral se trueca en pronombre privilegiado en nuestro coloquio venezolano para hacer de la referencialidad personal un tópico de compasión y de recepción de todas las penurias de nuestra vida penosa y apenada. Pitagóricamente, leer Uno es leer todos los cuentos completos. Gramaticalmente, decir "uno" es mentar a todos los que son y están, un llamado para que la verdad se apersone gracias al poder pluralizador de esta unicidad. Círculo dorado.

El precioso volumen posibilita todos los recorridos narrativos en un solo organismo. He aquí su prodigio y su acierto editorial. Podemos decir, pues la presencia cierta del conjunto lo señala, que el narradorcuentista (cuentista-ensayista o ensayador narrativo) lo fue al desarrollar un trayecto marcado por cuatro estaciones: Las hogue- ras más altas (1957), Hom- bre que daba sed (1967), Linaje de árboles (1988; con sus Damas anexas) y Uno (1998). Además, obsequia el "Discurso en la entrega de los Premios Nacionales y Conac", que pronunciara el novelista en el Palacio de Miraflores, el 27 de julio de 1979. Además, abre la edición (o la cierra) con dos textos prologales de hechura perfecta y de insistencia ilustrativa: "Mientras crece la hierba de la eternidad" de Rodolfo Izaguirre y "Escribir la soledad. Sobre la cuentística de Adriano González León" de Miguel Marcotrigiano L.

Aceptar la recomendación es sumirse en el encanto de un proyecto esperanzador para la difusión respetuosa de nuestra mejor literatura. Auspiciar la lectura de Adriano, hacerse parte del encantamiento y de su responsabilidad. Lea estos cuentos quien quiera conocerse, quien quiera conocer a Venezuela. Escritos cargados de amigos y de amistad hechos para embrujar, revelar y provocar. Hierba de eternidad, escritura de la soledad. Libro de platino, palabras de oro y reverencia de la lengua. Adriano celebratorio, hoy te celebramos.

Etiquetas:

Adriano González León,

Francisco Javier Pérez

martes, 14 de mayo de 2013

AFORO

EL NACIONAL - Lunes 06 de Mayo de 2013 Escenas/2

Conocer aforísticamente

PALABRAS SOBRE PALABRAS

LETRAS

FRANCISCO JAVIER PÉREZ

Para Atanasio Alegre

Libro nunca escrito por su autor, Nuño x Nuño. Aforismos y pensamientos polémicos de Juan Nuño (Bid & Co. Editor, 2012) de Ana Nuño promueve la preciosa y poderosa circunstancia del filósofo que fuera consumidor y productor aforístico, como todos los verdaderos hacedores del pensamiento. También, por la selección (en este caso, un desprendimiento del contexto discursivo) ofrecida, el convencimiento imperturbable de lo que el filósofo debe a la literatura y de lo que el escritor debe a la filosofía.

Los extractos comparten con los ensayos y artículos de los que son fragmento el rasgo de estar "lastrados por referencias al medio venezolano" (el entorno obligado). Nada tan exacto y nada tan importante. Tematizar a Venezuela en la visión poderosa de Nuño deviene en motivo de superlativo de interés "para lectores venezolanos, españoles, argentinos, colombianos...".

La selección venezolana de la selección no cesa de penetrar la oscuridad de los tiempos umbrosos y de fortalecer la esperanzada luz del porvenir: "Peculiar caso el de Venezuela, país que tiene historia, por tener variadas guerras, pero que parece gozar del dudoso privilegio de no tener memoria o tenerla a tal punto flaca, que olvida con presteza desmanes, tropelías y cohechos".

"Gritar venceremos es propio de quien sólo conoce la derrota: quien está seguro de algo no tiene necesidad de pregonarlo. No necesita nadie vociferar moriremos, pues no se menciona lo inevitable".

"Lo curioso de Venezuela es que en la Colonia y ahora se prefiera importar precisamente mercancía seca, sin poder determinar si en la elección privaron razones económicas o de simple consumo".

"Sea como fuere, en la historia mínima de las ideas filosóficas en Venezuela hay unas extrañas oquedades, delatoras de importantes ausencias. Descontando a Bello, dominado filosóficamente por el más directo empirismo británico, nunca se dio en Venezuela hasta bien entrado el siglo XX ni cartesianismo ni kantismo ni idealismo alemán. En forma similar, ya en plena época contemporánea, fueron menester casi 50 años para que se atendiera a las corrientes logicistas y metodológicas".

"La sociedad venezolana, tributaria doble del modelo americano (por economía) y del francés (por Constitución), es no sólo machista feroz, sino gerontocrática.

Curioso: a nadie parece extrañarle que en un país que siempre que puede se jacta de ser joven sean los viejos los que mandan, desde hace mucho. El ejemplo de Gómez sigue imperturbable: cuanto más viejo, mejor. A los políticos jóvenes siempre se les ha mirado con cierto recelo.

A las mujeres, ni hablar: ni se las ha considerado. Todo lo más, ministras decorativas, en cargos de segunda importancia. Venezuela será un país moderno el día en que no sólo tenga una Presidente de la República, sino que el Ministerio de Defensa esté en manos civiles de una joven. Que no se asusten unos y otros: falta mucho".

"¿Qué buen venezolano no cree en su mayamero corazón que es cosa de esperar a que vuelvan los buenos tiempos del easy money ?".

Apenas unos ejemplos confirmatorios de la necesidad que tenemos de Nuño y de la urgencia de mantenerlo entre nosotros. Aplaudimos su aforístico conocer y lo prodigamos con insistencia.

Ilustración: Eneko. Economía Hoy, Caracas, 13/11/1990.

Conocer aforísticamente

PALABRAS SOBRE PALABRAS

LETRAS

FRANCISCO JAVIER PÉREZ

Para Atanasio Alegre

Libro nunca escrito por su autor, Nuño x Nuño. Aforismos y pensamientos polémicos de Juan Nuño (Bid & Co. Editor, 2012) de Ana Nuño promueve la preciosa y poderosa circunstancia del filósofo que fuera consumidor y productor aforístico, como todos los verdaderos hacedores del pensamiento. También, por la selección (en este caso, un desprendimiento del contexto discursivo) ofrecida, el convencimiento imperturbable de lo que el filósofo debe a la literatura y de lo que el escritor debe a la filosofía.

Los extractos comparten con los ensayos y artículos de los que son fragmento el rasgo de estar "lastrados por referencias al medio venezolano" (el entorno obligado). Nada tan exacto y nada tan importante. Tematizar a Venezuela en la visión poderosa de Nuño deviene en motivo de superlativo de interés "para lectores venezolanos, españoles, argentinos, colombianos...".

La selección venezolana de la selección no cesa de penetrar la oscuridad de los tiempos umbrosos y de fortalecer la esperanzada luz del porvenir: "Peculiar caso el de Venezuela, país que tiene historia, por tener variadas guerras, pero que parece gozar del dudoso privilegio de no tener memoria o tenerla a tal punto flaca, que olvida con presteza desmanes, tropelías y cohechos".

"Gritar venceremos es propio de quien sólo conoce la derrota: quien está seguro de algo no tiene necesidad de pregonarlo. No necesita nadie vociferar moriremos, pues no se menciona lo inevitable".

"Lo curioso de Venezuela es que en la Colonia y ahora se prefiera importar precisamente mercancía seca, sin poder determinar si en la elección privaron razones económicas o de simple consumo".

"Sea como fuere, en la historia mínima de las ideas filosóficas en Venezuela hay unas extrañas oquedades, delatoras de importantes ausencias. Descontando a Bello, dominado filosóficamente por el más directo empirismo británico, nunca se dio en Venezuela hasta bien entrado el siglo XX ni cartesianismo ni kantismo ni idealismo alemán. En forma similar, ya en plena época contemporánea, fueron menester casi 50 años para que se atendiera a las corrientes logicistas y metodológicas".

"La sociedad venezolana, tributaria doble del modelo americano (por economía) y del francés (por Constitución), es no sólo machista feroz, sino gerontocrática.

Curioso: a nadie parece extrañarle que en un país que siempre que puede se jacta de ser joven sean los viejos los que mandan, desde hace mucho. El ejemplo de Gómez sigue imperturbable: cuanto más viejo, mejor. A los políticos jóvenes siempre se les ha mirado con cierto recelo.

A las mujeres, ni hablar: ni se las ha considerado. Todo lo más, ministras decorativas, en cargos de segunda importancia. Venezuela será un país moderno el día en que no sólo tenga una Presidente de la República, sino que el Ministerio de Defensa esté en manos civiles de una joven. Que no se asusten unos y otros: falta mucho".

"¿Qué buen venezolano no cree en su mayamero corazón que es cosa de esperar a que vuelvan los buenos tiempos del easy money ?".

Apenas unos ejemplos confirmatorios de la necesidad que tenemos de Nuño y de la urgencia de mantenerlo entre nosotros. Aplaudimos su aforístico conocer y lo prodigamos con insistencia.

Ilustración: Eneko. Economía Hoy, Caracas, 13/11/1990.

Etiquetas:

Aforismos,

Atanasio Alegre,

Eneko,

Francisco Javier Pérez,

Juan Nuño

lunes, 4 de febrero de 2013

OLEAJE URBANO

EL NACIONAL - Lunes 04 de Febrero de 2013 Escenas/2

Salmerón Acosta, recóndito y despierto

PALABRAS SOBRE PALABRAS

LETRAS

FRANCISCO JAVIER PÉREZ

Como si tuviera siempre que salir de un letargo, una penalidad incomprensible para un autor de su renombre, el poeta Cruz Salmerón Acosta emerge nuevamente en La canción recóndita (Fundarte, 2011). Antes, lo había ya conseguido en Vida somera. Cantos al mar, al amor y a la muerte (Monte Ávila Editores, 1993), una rigurosa y amorosa antología a cargo de Gustavo Luis Carrera, durante el festejo nacional, un tanto inadvertido, por el centenario del nacimiento del escritor, que había nacido el año 1892 en playas del estado Sucre, hechas mito por los versos del propio poeta, en sus más celebradas líneas: "Azul de aquella cumbre tan lejana/ hacia la cual mi pensamiento vuela/ bajo la paz azul de la mañana,/ ¡color que tantas cosas me revela!". Y, mucho más atrás, lo vislumbra ya en esta prisión de letargos, el estudio y repertorio Azul de Manicuare. Cruz Salmerón Acosta (UCV, 1971), obra de Oswaldo Larrazábal Henríquez, su cultor más devoto (Salmerón Acosta, itinera- rio de un poeta, 1979; Yo, Cruz María Salmerón Acosta, 1982; Reencuentro azul. Presencia de Cruz Salme- rón Acosta, 2004). Fuente de amargura sería el título que Dionisio López Orihuela daría, en 1952, para ofrecer la primera compilación de la poética de Salmerón Acosta y que se ha reeditado, sin cambios, cuatro veces más.

El recuento provisional llega a término en 2011, cuando se presenta "Cruz María Salmerón Acosta. Obra completa comentada", trabajo de William Rodríguez, profesor de la UCAB, núcleo de Los Teques, que permanece inédito.

La edición de Fundarte despierta al poeta de su último sueño y nos lo presenta en 52 piezas, sonetos en su mayoría, que permiten que el lector desprevenido ante la obra de este autor lo conozca en pureza y lo admire desde el primer verso: "Yo fui Quijote por algunos años" (primero del poema: "De mis andanzas"), hasta el último: "con la serena luz de sus semblantes" (último del poema: "La hora melancólica"), como si se trataran del primero y del último de un único poema, pues completan un círculo perfecto desde la andanza quijotesca (siempre un asunto de agónica melancolía y de realidades confundidas) hasta la hora final en la que el corazón del poeta destrozado de tanta vida (o de tanta necesidad de ella) cede "a los tranquilos rayos de la luna" para llamar al amor que más nunca habrá de pertenecerle: "Música de placer para el dichoso/ que dulces esperanzas atesora,/ música para mí como el sollozo/ de mi solitario corazón que llora".

La leyenda, fortalecida por la película La casa de agua (1984), de Jacobo Penzo y en la que Franklin Virgüez protagoniza al desdichado (en virtuosa nómina: Doris Wells, Hilda Vera y etc.), nos hace verlo leproso y doblemente carcomido por la enfermedad y la soledad (ecuación alfa en donde cuerpo y alma se hacen un fluir de idénticas verdades), escribiendo en su rústica morada frente al mar; espera agónica de una muerte que no tarda en llegar.

Una de las mejores piezas, "El perro", dedicada a don Dionisio, su albacea lírico, ofrece las claves de su vida de poeta: "Duerme por siempre junto al mar sombrío,/ que para mí tanta poesía encierra,/ en tu lecho de tierra/ por el cual con placer cambiaría el mío". El poeta recóndito, despierta.

Fotografía: Aleksandr Ródchenko.

Salmerón Acosta, recóndito y despierto

PALABRAS SOBRE PALABRAS

LETRAS

FRANCISCO JAVIER PÉREZ

Como si tuviera siempre que salir de un letargo, una penalidad incomprensible para un autor de su renombre, el poeta Cruz Salmerón Acosta emerge nuevamente en La canción recóndita (Fundarte, 2011). Antes, lo había ya conseguido en Vida somera. Cantos al mar, al amor y a la muerte (Monte Ávila Editores, 1993), una rigurosa y amorosa antología a cargo de Gustavo Luis Carrera, durante el festejo nacional, un tanto inadvertido, por el centenario del nacimiento del escritor, que había nacido el año 1892 en playas del estado Sucre, hechas mito por los versos del propio poeta, en sus más celebradas líneas: "Azul de aquella cumbre tan lejana/ hacia la cual mi pensamiento vuela/ bajo la paz azul de la mañana,/ ¡color que tantas cosas me revela!". Y, mucho más atrás, lo vislumbra ya en esta prisión de letargos, el estudio y repertorio Azul de Manicuare. Cruz Salmerón Acosta (UCV, 1971), obra de Oswaldo Larrazábal Henríquez, su cultor más devoto (Salmerón Acosta, itinera- rio de un poeta, 1979; Yo, Cruz María Salmerón Acosta, 1982; Reencuentro azul. Presencia de Cruz Salme- rón Acosta, 2004). Fuente de amargura sería el título que Dionisio López Orihuela daría, en 1952, para ofrecer la primera compilación de la poética de Salmerón Acosta y que se ha reeditado, sin cambios, cuatro veces más.

El recuento provisional llega a término en 2011, cuando se presenta "Cruz María Salmerón Acosta. Obra completa comentada", trabajo de William Rodríguez, profesor de la UCAB, núcleo de Los Teques, que permanece inédito.

La edición de Fundarte despierta al poeta de su último sueño y nos lo presenta en 52 piezas, sonetos en su mayoría, que permiten que el lector desprevenido ante la obra de este autor lo conozca en pureza y lo admire desde el primer verso: "Yo fui Quijote por algunos años" (primero del poema: "De mis andanzas"), hasta el último: "con la serena luz de sus semblantes" (último del poema: "La hora melancólica"), como si se trataran del primero y del último de un único poema, pues completan un círculo perfecto desde la andanza quijotesca (siempre un asunto de agónica melancolía y de realidades confundidas) hasta la hora final en la que el corazón del poeta destrozado de tanta vida (o de tanta necesidad de ella) cede "a los tranquilos rayos de la luna" para llamar al amor que más nunca habrá de pertenecerle: "Música de placer para el dichoso/ que dulces esperanzas atesora,/ música para mí como el sollozo/ de mi solitario corazón que llora".

La leyenda, fortalecida por la película La casa de agua (1984), de Jacobo Penzo y en la que Franklin Virgüez protagoniza al desdichado (en virtuosa nómina: Doris Wells, Hilda Vera y etc.), nos hace verlo leproso y doblemente carcomido por la enfermedad y la soledad (ecuación alfa en donde cuerpo y alma se hacen un fluir de idénticas verdades), escribiendo en su rústica morada frente al mar; espera agónica de una muerte que no tarda en llegar.

Una de las mejores piezas, "El perro", dedicada a don Dionisio, su albacea lírico, ofrece las claves de su vida de poeta: "Duerme por siempre junto al mar sombrío,/ que para mí tanta poesía encierra,/ en tu lecho de tierra/ por el cual con placer cambiaría el mío". El poeta recóndito, despierta.

Fotografía: Aleksandr Ródchenko.

Etiquetas:

Aleksandr Ródchenko,

Cruz Salmerón,

Francisco Javier Pérez

jueves, 6 de diciembre de 2012

PEDAGOGÍA DEL TIEMPO

EL NACIONAL - Lunes 26 de Noviembre de 2012 Escenas/2

Tiempo personal de la ciudad

PALABRAS SOBRE PALABRAS

LETRAS

FRANCISCO JAVIER PÉREZ

La reflexión sobre la ciudad de Caracas constituye una zona de estudio cultural de gran espectro.

Desde los aportes registrados durante los tiempos de fundación y primeros desarrollos hasta los del presente más palpitante, la ciudad ha sido fuente permanente de inspiración benefactora, auspicio de nostalgias y gestión de reclamos de varia naturaleza. Gestos amatorios o críticos sobre lo que la ciudad ha sido capaz de hacer germinar en sus hijos, en sus visitantes de brillante u oscuro linaje, en sus cronistas de prosa estrellada, en sus creadores de noble acierto, en sus artistas de interminable gestión y en sus habitantes de quehacer común. Formas del elogio o del fuego, vocación de festejar o castigar, energías y fuerzas convocadas para la descripción y la comprensión del objeto singular, interminable interpretación sobre el significado siempre por descubrir de la urbe prodigiosa.

Estas situaciones son las que podemos encontrar en el hermoso libro Caracas en varios tiempos (Fundación Empresas Polar/ Ediciones Grupo TEI, 2012), de Rebeca Zieghelboim, Nelly Ramírez, Silvia Beaujon, Horacio Biord Castillo y Franklin Martínez. Reúne las firmas de estos caraqueños con la misión de mostrar cómo Caracas vive en el tiempo personal de cada uno de sus habitantes, testigos personales de la vida de la ciudad más allá de fechas y cifras. Libro no para recorrer la historia citadina en sus etapas históricas, sino para seguir un quinteto de historias de caraqueños y sus vínculos con la ciudad en sus tiempos particulares. Y, esto, quizá, sea lo que todo caraqueño guarda como relato individual y propio de lo que la ciudad ha sembrado y hecho germinar en él. Caracas es la ciudad signada por el tiempo personal e interior (íntimo), de cada uno de sus hijos, pues llevan en su corazón una Caracas personal, colorida u opaca, y en su mente una Caracas particular, afortunada o sin dicha, capaz de regir sus destinos personales y de magnetizar sus enconos o sus elogios en grados tales que casi siempre desconciertan por la altura de sus decibeles o la gravedad de sus tonos.

Registro de encomiable equilibrio entre las notas altas o bajas en torno a la remembranza sensible por el pasado perdido (la ciudad que no volverá) y en cuanto a la evaluación aguda de un presente de cambio continuo y demoledor de todo pretérito (la ciudad agónica y despiadada); ritmo impío de una urbe que quiere siempre ser joven y nueva, sentirse moderna y al día.

Desapegado de estos síndromes capitalinos, este bello libro ofrece una posición nueva en la escritura de la ciudad. Anhela un relato personal y crítico en donde la nostalgia por la Caracas ya ida se desprende del tono poético tradicional en favor de uno que, sin distanciarse del sentimiento noble hacia la ciudad, permite hacer señalamientos sobre los deterioros físicos, patrimoniales y sociales y proponer alternativas de interpretación sobre las razones de ellos y las nuevas opciones de vida que se han gestado para aminorar la agonía de una urbe tan signada por los cambios y el desamor.

Estas páginas están escritas con autenticidad y sus palabras están salidas desde el corazón. Gracias a este libro, corazón y autenticidad vienen a ser los dos mejores lugares para manifestarnos caraqueños.

Tiempo personal de la ciudad

PALABRAS SOBRE PALABRAS

LETRAS

FRANCISCO JAVIER PÉREZ

La reflexión sobre la ciudad de Caracas constituye una zona de estudio cultural de gran espectro.

Desde los aportes registrados durante los tiempos de fundación y primeros desarrollos hasta los del presente más palpitante, la ciudad ha sido fuente permanente de inspiración benefactora, auspicio de nostalgias y gestión de reclamos de varia naturaleza. Gestos amatorios o críticos sobre lo que la ciudad ha sido capaz de hacer germinar en sus hijos, en sus visitantes de brillante u oscuro linaje, en sus cronistas de prosa estrellada, en sus creadores de noble acierto, en sus artistas de interminable gestión y en sus habitantes de quehacer común. Formas del elogio o del fuego, vocación de festejar o castigar, energías y fuerzas convocadas para la descripción y la comprensión del objeto singular, interminable interpretación sobre el significado siempre por descubrir de la urbe prodigiosa.

Estas situaciones son las que podemos encontrar en el hermoso libro Caracas en varios tiempos (Fundación Empresas Polar/ Ediciones Grupo TEI, 2012), de Rebeca Zieghelboim, Nelly Ramírez, Silvia Beaujon, Horacio Biord Castillo y Franklin Martínez. Reúne las firmas de estos caraqueños con la misión de mostrar cómo Caracas vive en el tiempo personal de cada uno de sus habitantes, testigos personales de la vida de la ciudad más allá de fechas y cifras. Libro no para recorrer la historia citadina en sus etapas históricas, sino para seguir un quinteto de historias de caraqueños y sus vínculos con la ciudad en sus tiempos particulares. Y, esto, quizá, sea lo que todo caraqueño guarda como relato individual y propio de lo que la ciudad ha sembrado y hecho germinar en él. Caracas es la ciudad signada por el tiempo personal e interior (íntimo), de cada uno de sus hijos, pues llevan en su corazón una Caracas personal, colorida u opaca, y en su mente una Caracas particular, afortunada o sin dicha, capaz de regir sus destinos personales y de magnetizar sus enconos o sus elogios en grados tales que casi siempre desconciertan por la altura de sus decibeles o la gravedad de sus tonos.

Registro de encomiable equilibrio entre las notas altas o bajas en torno a la remembranza sensible por el pasado perdido (la ciudad que no volverá) y en cuanto a la evaluación aguda de un presente de cambio continuo y demoledor de todo pretérito (la ciudad agónica y despiadada); ritmo impío de una urbe que quiere siempre ser joven y nueva, sentirse moderna y al día.

Desapegado de estos síndromes capitalinos, este bello libro ofrece una posición nueva en la escritura de la ciudad. Anhela un relato personal y crítico en donde la nostalgia por la Caracas ya ida se desprende del tono poético tradicional en favor de uno que, sin distanciarse del sentimiento noble hacia la ciudad, permite hacer señalamientos sobre los deterioros físicos, patrimoniales y sociales y proponer alternativas de interpretación sobre las razones de ellos y las nuevas opciones de vida que se han gestado para aminorar la agonía de una urbe tan signada por los cambios y el desamor.

Estas páginas están escritas con autenticidad y sus palabras están salidas desde el corazón. Gracias a este libro, corazón y autenticidad vienen a ser los dos mejores lugares para manifestarnos caraqueños.

lunes, 1 de octubre de 2012

CONSTATACIÓN

EL NACIONAL - Lunes 01 de Octubre de 2012 Escenas/2

La desolación

PALABRAS SOBRE PALABRAS

LETRAS

FRANCISCO JAVIER PÉREZ

Nos encontramos en España, en cualquier parte.

Como siempre, llaman nuestra atención las librerías, muchas, diversas, pletóricas. El espectáculo es agradable y entretiene. Las salas son grandes y su hospitalidad nos seduce. Encanta la abundancia de especímenes entretenidos y de piezas de estudio. La variedad es tal que, con las diferencias de cada local, en cada uno se nos anuncian las novedades en mesones abarrotados y que ofrecen una zona de colorido visual y mental incomparable. Al adentrarnos en el recinto, están con nosotros (o nosotros estamos con) las secciones dedicadas a las distintas materias motivo de cada librería (pues las hay generales y especializadas en temas concretos, comunes o eruditos) y en cada una de ellas se prepara un festín de conceptos y cronologías del libro regidas por nuestro señor el alfabeto. Al acercarnos más y más nos damos cuenta de que somos dignísimos comensales del babélico condumio de ideas y palabras.

Todo esto está bien y es lo que tiene que hacer una industria que, si bien se conduce por los patrones de la economía y el mercado, ofrece espacios más que generosos a la producción estética y científica del libro.

Todo (o casi todo) de lo nuevo, así como mucho de lo no tan nuevo, se encuentra disponible para la multiforme tropa de visitantes, compradores, lectores, coleccionistas, estudiantes y estudiosos.

Este cosmos de opciones y alternativas, sin embargo, no está exento de carencias y no está ajeno a señalamientos en relación con lo que no existe en sus anaqueles o en sus registros de virtualidad bibliográfica. La referencia no es otra que una llamada de atención ante lo que no encontramos en ese universo de variadísimas alternativas del libro y lo que no está en la posibilidad de adquisición en ninguna de sus formas. Lo que no está, no existe; podría decirse con una rudeza no siempre cierta. En todo caso, lo que no está no es accesible y por ello engrosa el interminable repertorio de lo que no se conoce (al menos de momento).

Cuando nos acercamos, en cualquiera de estas librerías, a la sección de literatura hispanoamericana, vamos siguiendo el viaje histórico de nuestros autores continentales más reconocidos y nos fascinamos por la profusión de ediciones españolas, las más de ellas, sobre alguno de ellos. Ya en este punto comienzan nuestros primeros sentimientos de vacío y nuestras primeras muecas de malestar. Notamos ausencias imperdonables y las carencias hacen gala de una solidez más que evidente.

Echamos de menos autores capitales y obras necesarias para comprender lo que hemos significado en la gestión literaria. Pensamos, al pronto, que un lector curioso que se acerque a esta sección no podría tener acceso a la plenitud de nuestro quehacer en la escritura, sino sólo a un muy escogido y parcial repertorio de realizadores y realizaciones. El malestar permanente hace su presencia.

Pero, qué decir cuando no sólo faltan algunos autores y sus obras, sino cuando faltan todos como en el caso de la literatura venezolana. En muchos de estos expendios del libro no existe huella alguna de lo que nuestro país ha significado en el trabajo con la palabra literaria. Ni Bello o Gallegos, otrora los únicos con moderada presencia, quedan ya. Ha triunfado la desolación.

La desolación

PALABRAS SOBRE PALABRAS

LETRAS

FRANCISCO JAVIER PÉREZ

Nos encontramos en España, en cualquier parte.

Como siempre, llaman nuestra atención las librerías, muchas, diversas, pletóricas. El espectáculo es agradable y entretiene. Las salas son grandes y su hospitalidad nos seduce. Encanta la abundancia de especímenes entretenidos y de piezas de estudio. La variedad es tal que, con las diferencias de cada local, en cada uno se nos anuncian las novedades en mesones abarrotados y que ofrecen una zona de colorido visual y mental incomparable. Al adentrarnos en el recinto, están con nosotros (o nosotros estamos con) las secciones dedicadas a las distintas materias motivo de cada librería (pues las hay generales y especializadas en temas concretos, comunes o eruditos) y en cada una de ellas se prepara un festín de conceptos y cronologías del libro regidas por nuestro señor el alfabeto. Al acercarnos más y más nos damos cuenta de que somos dignísimos comensales del babélico condumio de ideas y palabras.

Todo esto está bien y es lo que tiene que hacer una industria que, si bien se conduce por los patrones de la economía y el mercado, ofrece espacios más que generosos a la producción estética y científica del libro.

Todo (o casi todo) de lo nuevo, así como mucho de lo no tan nuevo, se encuentra disponible para la multiforme tropa de visitantes, compradores, lectores, coleccionistas, estudiantes y estudiosos.

Este cosmos de opciones y alternativas, sin embargo, no está exento de carencias y no está ajeno a señalamientos en relación con lo que no existe en sus anaqueles o en sus registros de virtualidad bibliográfica. La referencia no es otra que una llamada de atención ante lo que no encontramos en ese universo de variadísimas alternativas del libro y lo que no está en la posibilidad de adquisición en ninguna de sus formas. Lo que no está, no existe; podría decirse con una rudeza no siempre cierta. En todo caso, lo que no está no es accesible y por ello engrosa el interminable repertorio de lo que no se conoce (al menos de momento).

Cuando nos acercamos, en cualquiera de estas librerías, a la sección de literatura hispanoamericana, vamos siguiendo el viaje histórico de nuestros autores continentales más reconocidos y nos fascinamos por la profusión de ediciones españolas, las más de ellas, sobre alguno de ellos. Ya en este punto comienzan nuestros primeros sentimientos de vacío y nuestras primeras muecas de malestar. Notamos ausencias imperdonables y las carencias hacen gala de una solidez más que evidente.

Echamos de menos autores capitales y obras necesarias para comprender lo que hemos significado en la gestión literaria. Pensamos, al pronto, que un lector curioso que se acerque a esta sección no podría tener acceso a la plenitud de nuestro quehacer en la escritura, sino sólo a un muy escogido y parcial repertorio de realizadores y realizaciones. El malestar permanente hace su presencia.

Pero, qué decir cuando no sólo faltan algunos autores y sus obras, sino cuando faltan todos como en el caso de la literatura venezolana. En muchos de estos expendios del libro no existe huella alguna de lo que nuestro país ha significado en el trabajo con la palabra literaria. Ni Bello o Gallegos, otrora los únicos con moderada presencia, quedan ya. Ha triunfado la desolación.

Etiquetas:

Francisco Javier Pérez,

Librerías,

Libros,

Literatura venezolana

miércoles, 19 de septiembre de 2012

CENTENARÍSIMA

EL NACIONAL - Lunes 13 de Agosto de 2012 Escenas/2

Gloria Stolk centenaria

PALABRAS SOBRE PALABRAS

LETRAS

FRANCISCO JAVIER PÉREZ

A Gloria Stolk le atemorizaba el futuro de la lengua y, quizá por ello, se ocupó del presente de la literatura; una forma de decirnos que el temor de la lengua desconocida puede aminorarse en la dicha de la tarea cumplida por los escritores, cuando estos resultan nobles y comprometidos. Fervorosa creyente en la bondad del arte verbal (la palabra como arte), insistió en privilegiar el trabajo de la crítica y creó gracias a él una zona de deleitable regusto por aquella gestión que junta siempre materias diversas con formas siempre iguales.

Sus 37 apuntes de crítica literaria (1955), en armonía con sus escritos sobre reflexión social y ciudadana (14 lecciones de belleza, 1953; y Manual de buenos modales, 1967), conformarán un conjunto notable de textos de franca guiatura sobre el arte del cuerpo y sobre la belleza del espíritu. Practicando una estética social inteligente y aguda, aconseja sin reprender y orienta sin castigar con el claro objetivo de hacer mejores a las personas, cuando ya sabía de las personas malas que anidaban en nuestra sociedad. Su credo era moderno y nunca trasnochado. Rezumaba finura y ejemplaridad.

Bondadosa, a la bondad dedica las últimas palabras de su urbanidad venezolanista: "La bondad es la mejor regla de conducta, y honrándose el hombre honra también a su patria".

Sus análisis buscan iluminar, responder, auspiciar, recrear y poetizar a partir de la imagen primera de las obras, con el planteamiento claro de la crítica como creación segunda o nueva creación en la mejor tradición de la modernidad literaria.

Sólo una ciencia literaria de método muerto pudo haber dejado de lado este modo amoroso de acercarse a los libros; lectura descreída de toda vanidad ante el brillo del arte verdadero.

A su manera, narrar también será una forma de crítica recreadora de los tiempos idos y un llamado insistente a la reminiscencia y al recuerdo enternecedor; tesoros humanos que la novela no quiere sino invocar para regusto de los sujetos y comprensión de los objetos. La ficción afirma la veneración por el lenguaje, pues su prosa narrativa es un ejemplo lúcido sobre el poder de las palabras para hacerse vida.

Se cumplen 100 años de su nacimiento y la fecha no tiene sólo un interés numérico.

Al contrario, la cifra es recordatorio de estética para la vida venezolana de hoy, cuando de ella está tan necesitada. Estética, aquí, no se refiere a los asuntos bonitos de un arte desvinculado con la realidad y, menos, a la gestión del oficiante que no quiere saber de depresiones o injusticias. Nada más alejado del significado de este centenario. La ejemplaridad de su vida sería la primera nota a destacar. Siguen, la voluntad de servir en la forma buena; esa que entrega al país lo mejor de sí. Perpetuarse en la escritura, el final. Las tres entidades forman un legado que es irrenunciable. Desconocerlo es perdernos los saldos de esa vida ejemplar, de esa voluntad de servir y de esa perduración literaria.

La Universidad Católica Andrés Bello se ha propuesto que ese desconocimiento nunca llegue. Preparan Caroline de Oteyza y Miguel Marcotrigiano, en el Centro de Investigación de la Comunicación, una sala virtual con toda su obra; máximo homenaje centenario. El jubileo comienza este 16 de agosto.

Cfr.

http://letranias.blogspot.com/2009/04/gloria-stolk.html

http://www.literanova.net/blog6.php/gloria-stolk-otro-escalon-hacia

Gloria Stolk centenaria

PALABRAS SOBRE PALABRAS

LETRAS

FRANCISCO JAVIER PÉREZ

A Gloria Stolk le atemorizaba el futuro de la lengua y, quizá por ello, se ocupó del presente de la literatura; una forma de decirnos que el temor de la lengua desconocida puede aminorarse en la dicha de la tarea cumplida por los escritores, cuando estos resultan nobles y comprometidos. Fervorosa creyente en la bondad del arte verbal (la palabra como arte), insistió en privilegiar el trabajo de la crítica y creó gracias a él una zona de deleitable regusto por aquella gestión que junta siempre materias diversas con formas siempre iguales.

Sus 37 apuntes de crítica literaria (1955), en armonía con sus escritos sobre reflexión social y ciudadana (14 lecciones de belleza, 1953; y Manual de buenos modales, 1967), conformarán un conjunto notable de textos de franca guiatura sobre el arte del cuerpo y sobre la belleza del espíritu. Practicando una estética social inteligente y aguda, aconseja sin reprender y orienta sin castigar con el claro objetivo de hacer mejores a las personas, cuando ya sabía de las personas malas que anidaban en nuestra sociedad. Su credo era moderno y nunca trasnochado. Rezumaba finura y ejemplaridad.

Bondadosa, a la bondad dedica las últimas palabras de su urbanidad venezolanista: "La bondad es la mejor regla de conducta, y honrándose el hombre honra también a su patria".

Sus análisis buscan iluminar, responder, auspiciar, recrear y poetizar a partir de la imagen primera de las obras, con el planteamiento claro de la crítica como creación segunda o nueva creación en la mejor tradición de la modernidad literaria.

Sólo una ciencia literaria de método muerto pudo haber dejado de lado este modo amoroso de acercarse a los libros; lectura descreída de toda vanidad ante el brillo del arte verdadero.

A su manera, narrar también será una forma de crítica recreadora de los tiempos idos y un llamado insistente a la reminiscencia y al recuerdo enternecedor; tesoros humanos que la novela no quiere sino invocar para regusto de los sujetos y comprensión de los objetos. La ficción afirma la veneración por el lenguaje, pues su prosa narrativa es un ejemplo lúcido sobre el poder de las palabras para hacerse vida.

Se cumplen 100 años de su nacimiento y la fecha no tiene sólo un interés numérico.

Al contrario, la cifra es recordatorio de estética para la vida venezolana de hoy, cuando de ella está tan necesitada. Estética, aquí, no se refiere a los asuntos bonitos de un arte desvinculado con la realidad y, menos, a la gestión del oficiante que no quiere saber de depresiones o injusticias. Nada más alejado del significado de este centenario. La ejemplaridad de su vida sería la primera nota a destacar. Siguen, la voluntad de servir en la forma buena; esa que entrega al país lo mejor de sí. Perpetuarse en la escritura, el final. Las tres entidades forman un legado que es irrenunciable. Desconocerlo es perdernos los saldos de esa vida ejemplar, de esa voluntad de servir y de esa perduración literaria.

La Universidad Católica Andrés Bello se ha propuesto que ese desconocimiento nunca llegue. Preparan Caroline de Oteyza y Miguel Marcotrigiano, en el Centro de Investigación de la Comunicación, una sala virtual con toda su obra; máximo homenaje centenario. El jubileo comienza este 16 de agosto.

Cfr.

http://letranias.blogspot.com/2009/04/gloria-stolk.html

http://www.literanova.net/blog6.php/gloria-stolk-otro-escalon-hacia

Etiquetas:

Elvis Presley,

Francisco Javier Pérez,

Gloria Stolk

jueves, 23 de agosto de 2012

TRIPLE ARROYO

EL NACIONAL - Lunes 23 de Julio de 2012 Escenas/2

El arte biográfico según Diego Arroyo

PALABRAS SOBRE PALABRAS

LETRAS

FRANCISCO JAVIER PÉREZ

Para Edgar Alfonzo-Sierra

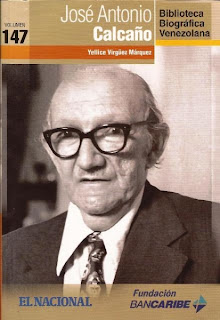

Y a Simón Alberto Consalvi y Carmen Victoria Méndez han hecho acercamientos atinados sobre el contenido neto de la biografía sobre Miguel Arroyo (El Nacional/ Fundación Bancaribe, 2012), escrita por Diego Arroyo el pariente espiritual, para domiciliar el número 149 de la Biblioteca Biográfica Venezolana. Toca, ahora, ocuparse del intercambio entre biografía (el relato) y metabiografía (la filosofía del relato) que se practica en la conciencia biografista del joven y talentoso escritor.

El relato discurre en paralelo con el metarrelato y hace ganar a cada uno una zona de particular signatura en la que ninguno ocupa una jerarquía de superioridad.

Tan necesario el uno como el otro, el lector, como logro de esta escritura, se traslada de una zona a otra y estaciona su reflexión en un lugar o en otro, en una muy hábil factura de lo que debe el pasado a la visión del analista presente y lo que debe el análisis presente a su visión sobre el pasado. La nostalgia y la pérdida (tópicos obligados de toda biografía) son aquí posibilidad para la reflexión admirativa o agónica gracias a la implicación de los relatos. Tanto como el autor al escribir, el lector siente al leer que es objeto y artífice. El libro reafirma al recordar el pasado perdido la posibilidad de reconstruirlo en presente; un tiempo espiritual ganado a la perennidad que nada debe o teme a las contingencias mezquinas o a las miserias que atraviesan irremisiblemente la vida de todo hombre, víctima de los actores con los que tiene que encararse. Lo mismo ocurre, cómo dudarlo, con el recuento de los triunfos, señalados en una clave evaluativa muy madura que en nada se ve requerida por la alabanza tópica o vacía.

La filosofía del relato, en paralelo con su asunto analítico, gesta una modalidad de escribir la vida del personaje entre los intersticios dejados por los comentarios explicativos o las pausas conceptualizadoras. El biógrafo se disculpa con sus lectores por las interrupciones discursivas, aunque los lectores no hagan sino agradecerlas.

El exordio inicial marca el trazo de este arte biográfico ajeno a la convención. Aquí, el biografiado le ofrece generosas licencias al relator.

Este último buscará, entonces, los lugares para la prolongada captatio: "¿Me he distanciado de mi personaje? Quizás he ido demasiado lejos en consideraciones laterales"; "¿Por qué he dado esta vuelta?"; "Lamento tener que sacrificar la fluidez del texto"; "No aceleremos el paso"; "No me detengo en esto por capricho"; "Miento"; "Miento una vez más".

Las fotografías se entrometen entre la biografía y su filosofía. La imagen va a determinarlas.

El libro no sólo, de esta manera, debatirá creativamente con los textos, sino que se hará discurso dialógico con las estampas que lo fecundan.

La coda y la foto de la Sabana Grande de ese tiempo son un triunfo del metalenguaje.

Biografía espejo, nos exhorta a quedarnos con la luz de este hombre y su tiempo y a evaluar la urgencia que tenemos hoy de amistad y esperanza, tanto como de amor y gozo; sus mejores contribuciones. Unas y otros fertilizarán en un país asfixiado por las ambiciones. Un legado de bien auspiciado por el aleccionador arte biográfico de Diego Arroyo.

EL NACIONAL - Lunes 06 de Agosto de 2012 Opinión/7

Libros: Diego Arroyo Gil

NELSON RIVERA

Este Miguel Arroyo (se trata de la entrega número 149 de la Biblioteca Biográfica Venezolana, editada por El Nacional y la Fundación Banco del Caribe, Caracas, 2012) tiene, según creo, la condición de libro semilla. De pieza con brillo peculiar en la serie de biografías en la que ha sido publicada. De texto que, siendo irrepetible, posiblemente será el caldo de cultivo de otros.

Me explico: en primer lugar, no es exactamente una biografía. El mismo Diego Arroyo Gil (joven venezolano nacido en 1985, que ahora vive en Madrid) precisa su género: es un ensayo biográfico. Pero desde ya quiero decir que es mucho más que eso, en su impecable brevedad: es una toma de posición sobre la dialéctica y sus ramificaciones, del hecho cultural en el país. Es la puesta en escena, alrededor de la vida de Miguel Arroyo, de un modo de pensar a los hombres notables, inscritos en la urdimbre de la sociedad. Es una escritura de impecable sosiego. Es, como llamado ético, nada menos que una ofrenda a la reconciliación necesaria de los venezolanos. Es también una casi silenciosa cadena de preguntas cuyo eco no ha finalizado. Es un inteligente seguimiento a ciertas interacciones culturales de nuestro siglo XX. Y más: es la intuición, la figuración, la plástica y permeable invocación de un ciudadano necesario, Miguel Arroyo (19202004).

Quien escribe no es un historiador ni un periodista: Arroyo no se limita al uso de herramientas de verificación, sino que se aproxima al protagonista con los instrumentos de su sensibilidad. Con ellos construye el fondo sobre el que destaca la condición pionera y multifacética de Miguel Arroyo, docente, artista, hombre público y agente irremplazable de la museística venezolana. Uno de los activistas clave de la modernización del siglo XX venezolano, en el campo de las artes visuales. Escribe: "No fue un repetidor de Monsanto sino algo muchísimo más hondo e importante: fue el transmisor de su testimonio en el tiempo y, en ese sentido, su renovador" (Diego Arroyo Gil se ocupa en las primeras páginas de su libro de poner en claro que no tiene vínculo familiar alguno con Miguel Arroyo Castillo).

A medida que avanza por los hitos más destacados de la vida de Miguel Arroyo (no se inmiscuye nunca en la vida cotidiana de su personaje), Arroyo Gil los conecta con los grandes cauces del devenir cultural venezolano. Miguel Arroyo le facilita hablar del país y de sus movimientos culturales. El biógrafo pudoroso deja espacio al ensayista interesado en los movimientos de la cultura. Algunas páginas de este libro me han hecho pensar que quizás este magnífico investigador esté llamado a ser la voz literaria, por ahora ausente, de la historia del gusto del buen gusto, presente en el siglo XX venezolano.

El arte biográfico según Diego Arroyo

PALABRAS SOBRE PALABRAS

LETRAS

FRANCISCO JAVIER PÉREZ

Para Edgar Alfonzo-Sierra

Y a Simón Alberto Consalvi y Carmen Victoria Méndez han hecho acercamientos atinados sobre el contenido neto de la biografía sobre Miguel Arroyo (El Nacional/ Fundación Bancaribe, 2012), escrita por Diego Arroyo el pariente espiritual, para domiciliar el número 149 de la Biblioteca Biográfica Venezolana. Toca, ahora, ocuparse del intercambio entre biografía (el relato) y metabiografía (la filosofía del relato) que se practica en la conciencia biografista del joven y talentoso escritor.

El relato discurre en paralelo con el metarrelato y hace ganar a cada uno una zona de particular signatura en la que ninguno ocupa una jerarquía de superioridad.

Tan necesario el uno como el otro, el lector, como logro de esta escritura, se traslada de una zona a otra y estaciona su reflexión en un lugar o en otro, en una muy hábil factura de lo que debe el pasado a la visión del analista presente y lo que debe el análisis presente a su visión sobre el pasado. La nostalgia y la pérdida (tópicos obligados de toda biografía) son aquí posibilidad para la reflexión admirativa o agónica gracias a la implicación de los relatos. Tanto como el autor al escribir, el lector siente al leer que es objeto y artífice. El libro reafirma al recordar el pasado perdido la posibilidad de reconstruirlo en presente; un tiempo espiritual ganado a la perennidad que nada debe o teme a las contingencias mezquinas o a las miserias que atraviesan irremisiblemente la vida de todo hombre, víctima de los actores con los que tiene que encararse. Lo mismo ocurre, cómo dudarlo, con el recuento de los triunfos, señalados en una clave evaluativa muy madura que en nada se ve requerida por la alabanza tópica o vacía.

La filosofía del relato, en paralelo con su asunto analítico, gesta una modalidad de escribir la vida del personaje entre los intersticios dejados por los comentarios explicativos o las pausas conceptualizadoras. El biógrafo se disculpa con sus lectores por las interrupciones discursivas, aunque los lectores no hagan sino agradecerlas.

El exordio inicial marca el trazo de este arte biográfico ajeno a la convención. Aquí, el biografiado le ofrece generosas licencias al relator.

Este último buscará, entonces, los lugares para la prolongada captatio: "¿Me he distanciado de mi personaje? Quizás he ido demasiado lejos en consideraciones laterales"; "¿Por qué he dado esta vuelta?"; "Lamento tener que sacrificar la fluidez del texto"; "No aceleremos el paso"; "No me detengo en esto por capricho"; "Miento"; "Miento una vez más".

Las fotografías se entrometen entre la biografía y su filosofía. La imagen va a determinarlas.

El libro no sólo, de esta manera, debatirá creativamente con los textos, sino que se hará discurso dialógico con las estampas que lo fecundan.

La coda y la foto de la Sabana Grande de ese tiempo son un triunfo del metalenguaje.

Biografía espejo, nos exhorta a quedarnos con la luz de este hombre y su tiempo y a evaluar la urgencia que tenemos hoy de amistad y esperanza, tanto como de amor y gozo; sus mejores contribuciones. Unas y otros fertilizarán en un país asfixiado por las ambiciones. Un legado de bien auspiciado por el aleccionador arte biográfico de Diego Arroyo.

EL NACIONAL - Lunes 06 de Agosto de 2012 Opinión/7

Libros: Diego Arroyo Gil

NELSON RIVERA

Este Miguel Arroyo (se trata de la entrega número 149 de la Biblioteca Biográfica Venezolana, editada por El Nacional y la Fundación Banco del Caribe, Caracas, 2012) tiene, según creo, la condición de libro semilla. De pieza con brillo peculiar en la serie de biografías en la que ha sido publicada. De texto que, siendo irrepetible, posiblemente será el caldo de cultivo de otros.

Me explico: en primer lugar, no es exactamente una biografía. El mismo Diego Arroyo Gil (joven venezolano nacido en 1985, que ahora vive en Madrid) precisa su género: es un ensayo biográfico. Pero desde ya quiero decir que es mucho más que eso, en su impecable brevedad: es una toma de posición sobre la dialéctica y sus ramificaciones, del hecho cultural en el país. Es la puesta en escena, alrededor de la vida de Miguel Arroyo, de un modo de pensar a los hombres notables, inscritos en la urdimbre de la sociedad. Es una escritura de impecable sosiego. Es, como llamado ético, nada menos que una ofrenda a la reconciliación necesaria de los venezolanos. Es también una casi silenciosa cadena de preguntas cuyo eco no ha finalizado. Es un inteligente seguimiento a ciertas interacciones culturales de nuestro siglo XX. Y más: es la intuición, la figuración, la plástica y permeable invocación de un ciudadano necesario, Miguel Arroyo (19202004).

Quien escribe no es un historiador ni un periodista: Arroyo no se limita al uso de herramientas de verificación, sino que se aproxima al protagonista con los instrumentos de su sensibilidad. Con ellos construye el fondo sobre el que destaca la condición pionera y multifacética de Miguel Arroyo, docente, artista, hombre público y agente irremplazable de la museística venezolana. Uno de los activistas clave de la modernización del siglo XX venezolano, en el campo de las artes visuales. Escribe: "No fue un repetidor de Monsanto sino algo muchísimo más hondo e importante: fue el transmisor de su testimonio en el tiempo y, en ese sentido, su renovador" (Diego Arroyo Gil se ocupa en las primeras páginas de su libro de poner en claro que no tiene vínculo familiar alguno con Miguel Arroyo Castillo).

A medida que avanza por los hitos más destacados de la vida de Miguel Arroyo (no se inmiscuye nunca en la vida cotidiana de su personaje), Arroyo Gil los conecta con los grandes cauces del devenir cultural venezolano. Miguel Arroyo le facilita hablar del país y de sus movimientos culturales. El biógrafo pudoroso deja espacio al ensayista interesado en los movimientos de la cultura. Algunas páginas de este libro me han hecho pensar que quizás este magnífico investigador esté llamado a ser la voz literaria, por ahora ausente, de la historia del gusto del buen gusto, presente en el siglo XX venezolano.

Etiquetas:

Diego Arroyo Gil,

Francisco Javier Pérez,

Miguel Arroyo,

Nelson Rivera

TRIPLE RBF

EL NACIONAL, Caracas, 03 de Agosto de 2012

RUFINO BLANCO FOMBONA | 6 DE NOVIEMBRE DE 1943

“Fui un malcriado, grosero y travieso”

Por Ida Gramko

Escribo y dedico a don Rufino Blanco Fombona, maestro de la literatura y de la vida, el reportaje de su infancia. La pluma de don Rufino es tan caudalosa como los ríos de Venezuela. Por ello este reportaje viene a ser a consecuencia de una alegría que experimenté en su casa, entre rebanadas de pastel y ráfagas de lluvia, bajo el cromo plomizo de un atardecer. Don Rufino omnipotente y señorial comenzaba:

–Hace un tiempo como para hacer visita…

Con esa sencilla frase inició el camino hacía a intimidad y desde su balcón volvió el rostro para mirar el cielo pesimista que fruncía el ceño entre las cejas de dos nubarrones blancos.

–Le advierto a usted que me he calado hasta los huesos, le dije.

–Para reponerse del remojón, ¿quiere usted un whisky? –ofreció, enganchando el principio de la entrevista.

–No, gracias. Deseo, en cambio, que me obsequie el relato de su infancia.

(Se acomodó en su asiento, reaccionado imperturbable). –Tengo poco que decir… Que fui como todos muchachos, que soy todavía como todos los muchachos… Pero antes saboreé el pastel…

–Es que –le interrumpí con la boca llena– creo que soy capaz de saborear, al mismo tiempo, los dos manjares. Quiero combinar, don Rufino, el alimento positivo de su pastel con los bombones de su espíritu que han de ser redondos y azucarados.

(Rió con una risa abierta y tumultuosa. En la risa de autor de Dos años y medio de inquietud se encierran pequeñas risas y risas grandes, alegres y tristes, dulces y amargas). –Le repito, hija mía, que mi infancia dista mucho de ser un manjar apetitoso.

–Permítame que lo dude.

–Si se empeña en conocerla, espere un instante.

Bajo el cielo lagrimoso, don Rufino se detuvo a meditar. En derredor de nosotros, las nubes y los recuerdos eran manchas grises. Los recuerdos de don Rufino islotes perdidos que iba desentrañando de fondo de un mar de años cuyas olas murmuran en fotografías de tinte borroso, en cuadernos polvorientos, en una flor marchita… En tanto que el maestro pensaba, observé el aspecto del salón donde vive su espíritu, donde se plastifican su sensibilidad e imaginación, el abandono de su alma ante lo externo y trivial: junto a un jarro con rosas hay un par de botas y una estatuilla; sobre el escritorio se desparraman corbatas, ceniceros, libros; en el diván, revistas y diarios. A cada paso surge el hombre múltiple. A cada paso están sus cosas descuidadas, manchadas, tiradas, volcadas, diseminadas…

De súbito y rotundamente, habló don Rufino:

–Somos inconscientes hasta los 18 años. De allí en adelante somos tristes y luego…

Como ante una cuestión de interés cálido, se hizo recatado, comedido. Y en seguida, con fugacidad, esguince y quiebro:

–Somos los que podemos ser. Nada más. Usted pide mi infancia, mi etapa inconsciente, porque no le interesa mi tristeza ni la de los demás.

–¿Eh? A eso vengo, por más que haya que tratar ciertas cosas con gran delicadeza.

–Claro está, como que toda juventud es egoísta y se surte de su propio dolor. Tampoco le interesa a usted lo que soy ahora.

–¿Cómo que no?

–No, porque lo que puedo ser lo está usted viendo: soy algo que vive en una habitación de ambiente confuso, con no se qué angustias y abandono, o desamparo. Pero no se trata de esto. ¡Vamos con mi infancia!

No pierde elasticidad su ímpetu, dejando asomar el motín de su espíritu, en agitación constante: “Fui malcriado, grosero y travieso”, apuntó con regocijo mientras su mano perfilaba los bordes de cada adjetivo, sutilizando los palmetazos que ha debido recibir del preceptor. Porque tan grosero, malcriado y travieso fue don Rufino que me contó a siguiente anécdota: “Tenía diez años y no me gustaba el francés. Mi profesor era un amable viejecito de apellido Calcaño y Parizu, que sólo se atrevía amonestarme con palabras temblorosas. Aquel día, sin embargo, me amenazó. Yo me estremecí de coraje, salí de clase, le esperé en la calle con una vara… Cuando el profesor salió para dirigirse a su casa, arremetí contra él, propinándole tres varillazos que si no le hicieron mayor daño le proporcionaron un rato bien amargo”.

En el corazón de don Rufino, que fue precoz en virilidad y fuerza impetuosa, no hubo, al parecer, crueldad refinada ni meditación de castigo. Todo en él fue nervio, contraste y pasión; todo se producía en él por mediación del arranque instintivo, de impulso ardoroso que tan hermosamente exaltó Unamuno en una de sus obras. Y ya que rozamos nombres célebres, recordemos al sensual Charles Baudelaire con quien don Rufino, eterno niño voluptuoso, compartió alegremente la aventura de romper los prismas multicolores del vendedor de cristales.

Don Rufino estudiaba con tesón, como un verdadero poseso. Y eso que lo habían expulsado de colegio Santa María por la agresión al profesor. Estudió entonces en el colegio San Agustín. Se sintió un pequeño dios, brillante en las letras, displicente con las matemáticas. Con los conocimientos que había adquirido era capaz de dominar un mundo sin límites ni horizonte. Le daba la impresión de que no sólo leía con los ojos sino con las manos, que se hundía en las páginas como en un mar para salir a la luz con ellas llenas de perlas.

EL NACIONAL - Lunes 30 de Julio de 2012 Escenas/2

Blanco-Fombona en 1912

PALABRAS SOBRE PALABRAS

LETRAS

FRANCISCO JAVIER PÉREZ

Siempre interesan los testimonios de escritores, especialmente, por lo que aportan de penetrante captación sobre los fenómenos sociales y políticos que se desarrollan ante su mirada clemente o furibunda. Al segundo de estos ámbitos pertenecen, justamente, las reflexiones políticas que disemina Rufino Blanco-Fombona en su memoria del año 1912. Ella reposa en un libro que el propio escritor gestó en la Editorial América, que fue e hizo suya en Madrid durante las décadas iniciales del siglo XX y que constituye uno de los portaviones de las letras y cultura americanas de ese tiempo y de todo tiempo (un bello estudio que firma Yolanda Segnini le hace honor y lo engasta como una gema intelectual de valor incuantificable: La Editorial-América de Rufi- no Blanco-Fombona, Ma- drid 1915-1933 (Libris, Asociación de Libreros de Viejo, 2000). Blanco-Fombona titulará con el provocador título de Camino de imper- fección (doble mueca en torno a los títulos de Santa Teresa y de Manuel Díaz Rodríguez; recto el primero e irónico ya el segundo, pues sería furioso ataque contra Julio Calcaño, nuestro caro "Don Perfecto"). Rufino lo subtitula, para restarle espacio a la duda, "Diario de mi vida, 1906-1914".

Agudo y ajeno a toda forma de premonición (ésa que gusta tanto al lector de hoy como a muchos historiadores de medio pelo), anota, en el apartado dedicado al 28 de diciembre de 1912, la cuenta agónica de su tiempo venezolano: "Para regenerar a nuestra república, para que pueda realizar con decoro su misión internacional, y para que pueda realizarse, en provecho de las clases menesterosas, un cambio radical en el orden económico y en el político, es menester que rueden en la tumba algunas cabezas.

Es necesario, no asesinar en la sombra, sino castigar a la luz del sol, con todo el aparato de la justicia y aun con la sanción de un plebiscito si fuere necesario, a los capataces del crimen; a los que han visto las lágrimas del país y se han reído, a los que han presenciado la ruina del infeliz labriego y lo han separado de sus campos y lo han esclavizado en los cuarteles, a los que prostituyeron al país con sus plumas y sus lenguas venales, a los que aplaudieron y secundaron las ferocidades, los desfalcos y las usurpaciones del monstruo, a los que miraron a la nación expirante y le clavaron un puñal en el corazón.

Por el instante quizás sería bastante castigo y suficiente ejemplo el que cayese el tirano. Pero debe caer. Si no, ¡qué horas tan tristes las del futuro de Venezuela! En Venezuela, hoy por hoy, es necesario considerar la carencia de patriotismo y la carencia de amor a la libertad como un crimen social.

Aunque el patriotismo en sí sea un sentimiento de egoísmo por extensión. Y por tanto, lo contrario del altruismo; y esté llamado a desaparecer".

La toxina patriotera resulta forma perversa del desamor, en el señalamiento del escritor, exiliado y entrometido. También, modos para cohibir la libertad. Contrasentidos magnificados como delitos contra la sociedad si no se los practica, cuando, más bien, lo son en estado natural (todo ello, mientras campea la tiranía). Roles del egoísmo (y de la egolatría, en consecuencia) ejercidos en contra de los que se dice amar con amor interminable.

RUFINO BLANCO FOMBONA | 6 DE NOVIEMBRE DE 1943

“Fui un malcriado, grosero y travieso”

Por Ida Gramko

Escribo y dedico a don Rufino Blanco Fombona, maestro de la literatura y de la vida, el reportaje de su infancia. La pluma de don Rufino es tan caudalosa como los ríos de Venezuela. Por ello este reportaje viene a ser a consecuencia de una alegría que experimenté en su casa, entre rebanadas de pastel y ráfagas de lluvia, bajo el cromo plomizo de un atardecer. Don Rufino omnipotente y señorial comenzaba:

–Hace un tiempo como para hacer visita…

Con esa sencilla frase inició el camino hacía a intimidad y desde su balcón volvió el rostro para mirar el cielo pesimista que fruncía el ceño entre las cejas de dos nubarrones blancos.

–Le advierto a usted que me he calado hasta los huesos, le dije.

–Para reponerse del remojón, ¿quiere usted un whisky? –ofreció, enganchando el principio de la entrevista.

–No, gracias. Deseo, en cambio, que me obsequie el relato de su infancia.

(Se acomodó en su asiento, reaccionado imperturbable). –Tengo poco que decir… Que fui como todos muchachos, que soy todavía como todos los muchachos… Pero antes saboreé el pastel…

–Es que –le interrumpí con la boca llena– creo que soy capaz de saborear, al mismo tiempo, los dos manjares. Quiero combinar, don Rufino, el alimento positivo de su pastel con los bombones de su espíritu que han de ser redondos y azucarados.

(Rió con una risa abierta y tumultuosa. En la risa de autor de Dos años y medio de inquietud se encierran pequeñas risas y risas grandes, alegres y tristes, dulces y amargas). –Le repito, hija mía, que mi infancia dista mucho de ser un manjar apetitoso.

–Permítame que lo dude.

–Si se empeña en conocerla, espere un instante.

Bajo el cielo lagrimoso, don Rufino se detuvo a meditar. En derredor de nosotros, las nubes y los recuerdos eran manchas grises. Los recuerdos de don Rufino islotes perdidos que iba desentrañando de fondo de un mar de años cuyas olas murmuran en fotografías de tinte borroso, en cuadernos polvorientos, en una flor marchita… En tanto que el maestro pensaba, observé el aspecto del salón donde vive su espíritu, donde se plastifican su sensibilidad e imaginación, el abandono de su alma ante lo externo y trivial: junto a un jarro con rosas hay un par de botas y una estatuilla; sobre el escritorio se desparraman corbatas, ceniceros, libros; en el diván, revistas y diarios. A cada paso surge el hombre múltiple. A cada paso están sus cosas descuidadas, manchadas, tiradas, volcadas, diseminadas…

De súbito y rotundamente, habló don Rufino:

–Somos inconscientes hasta los 18 años. De allí en adelante somos tristes y luego…

Como ante una cuestión de interés cálido, se hizo recatado, comedido. Y en seguida, con fugacidad, esguince y quiebro:

–Somos los que podemos ser. Nada más. Usted pide mi infancia, mi etapa inconsciente, porque no le interesa mi tristeza ni la de los demás.

–¿Eh? A eso vengo, por más que haya que tratar ciertas cosas con gran delicadeza.

–Claro está, como que toda juventud es egoísta y se surte de su propio dolor. Tampoco le interesa a usted lo que soy ahora.

–¿Cómo que no?

–No, porque lo que puedo ser lo está usted viendo: soy algo que vive en una habitación de ambiente confuso, con no se qué angustias y abandono, o desamparo. Pero no se trata de esto. ¡Vamos con mi infancia!

No pierde elasticidad su ímpetu, dejando asomar el motín de su espíritu, en agitación constante: “Fui malcriado, grosero y travieso”, apuntó con regocijo mientras su mano perfilaba los bordes de cada adjetivo, sutilizando los palmetazos que ha debido recibir del preceptor. Porque tan grosero, malcriado y travieso fue don Rufino que me contó a siguiente anécdota: “Tenía diez años y no me gustaba el francés. Mi profesor era un amable viejecito de apellido Calcaño y Parizu, que sólo se atrevía amonestarme con palabras temblorosas. Aquel día, sin embargo, me amenazó. Yo me estremecí de coraje, salí de clase, le esperé en la calle con una vara… Cuando el profesor salió para dirigirse a su casa, arremetí contra él, propinándole tres varillazos que si no le hicieron mayor daño le proporcionaron un rato bien amargo”.

En el corazón de don Rufino, que fue precoz en virilidad y fuerza impetuosa, no hubo, al parecer, crueldad refinada ni meditación de castigo. Todo en él fue nervio, contraste y pasión; todo se producía en él por mediación del arranque instintivo, de impulso ardoroso que tan hermosamente exaltó Unamuno en una de sus obras. Y ya que rozamos nombres célebres, recordemos al sensual Charles Baudelaire con quien don Rufino, eterno niño voluptuoso, compartió alegremente la aventura de romper los prismas multicolores del vendedor de cristales.

Don Rufino estudiaba con tesón, como un verdadero poseso. Y eso que lo habían expulsado de colegio Santa María por la agresión al profesor. Estudió entonces en el colegio San Agustín. Se sintió un pequeño dios, brillante en las letras, displicente con las matemáticas. Con los conocimientos que había adquirido era capaz de dominar un mundo sin límites ni horizonte. Le daba la impresión de que no sólo leía con los ojos sino con las manos, que se hundía en las páginas como en un mar para salir a la luz con ellas llenas de perlas.

EL NACIONAL - Lunes 30 de Julio de 2012 Escenas/2

Blanco-Fombona en 1912

PALABRAS SOBRE PALABRAS

LETRAS

FRANCISCO JAVIER PÉREZ

Siempre interesan los testimonios de escritores, especialmente, por lo que aportan de penetrante captación sobre los fenómenos sociales y políticos que se desarrollan ante su mirada clemente o furibunda. Al segundo de estos ámbitos pertenecen, justamente, las reflexiones políticas que disemina Rufino Blanco-Fombona en su memoria del año 1912. Ella reposa en un libro que el propio escritor gestó en la Editorial América, que fue e hizo suya en Madrid durante las décadas iniciales del siglo XX y que constituye uno de los portaviones de las letras y cultura americanas de ese tiempo y de todo tiempo (un bello estudio que firma Yolanda Segnini le hace honor y lo engasta como una gema intelectual de valor incuantificable: La Editorial-América de Rufi- no Blanco-Fombona, Ma- drid 1915-1933 (Libris, Asociación de Libreros de Viejo, 2000). Blanco-Fombona titulará con el provocador título de Camino de imper- fección (doble mueca en torno a los títulos de Santa Teresa y de Manuel Díaz Rodríguez; recto el primero e irónico ya el segundo, pues sería furioso ataque contra Julio Calcaño, nuestro caro "Don Perfecto"). Rufino lo subtitula, para restarle espacio a la duda, "Diario de mi vida, 1906-1914".

Agudo y ajeno a toda forma de premonición (ésa que gusta tanto al lector de hoy como a muchos historiadores de medio pelo), anota, en el apartado dedicado al 28 de diciembre de 1912, la cuenta agónica de su tiempo venezolano: "Para regenerar a nuestra república, para que pueda realizar con decoro su misión internacional, y para que pueda realizarse, en provecho de las clases menesterosas, un cambio radical en el orden económico y en el político, es menester que rueden en la tumba algunas cabezas.

Es necesario, no asesinar en la sombra, sino castigar a la luz del sol, con todo el aparato de la justicia y aun con la sanción de un plebiscito si fuere necesario, a los capataces del crimen; a los que han visto las lágrimas del país y se han reído, a los que han presenciado la ruina del infeliz labriego y lo han separado de sus campos y lo han esclavizado en los cuarteles, a los que prostituyeron al país con sus plumas y sus lenguas venales, a los que aplaudieron y secundaron las ferocidades, los desfalcos y las usurpaciones del monstruo, a los que miraron a la nación expirante y le clavaron un puñal en el corazón.

Por el instante quizás sería bastante castigo y suficiente ejemplo el que cayese el tirano. Pero debe caer. Si no, ¡qué horas tan tristes las del futuro de Venezuela! En Venezuela, hoy por hoy, es necesario considerar la carencia de patriotismo y la carencia de amor a la libertad como un crimen social.

Aunque el patriotismo en sí sea un sentimiento de egoísmo por extensión. Y por tanto, lo contrario del altruismo; y esté llamado a desaparecer".

La toxina patriotera resulta forma perversa del desamor, en el señalamiento del escritor, exiliado y entrometido. También, modos para cohibir la libertad. Contrasentidos magnificados como delitos contra la sociedad si no se los practica, cuando, más bien, lo son en estado natural (todo ello, mientras campea la tiranía). Roles del egoísmo (y de la egolatría, en consecuencia) ejercidos en contra de los que se dice amar con amor interminable.

Etiquetas:

Elsa Cardozo,

Francisco Javier Pérez,

Ida Gramcko,